紙目って・・・?

こんにちは。東京支社総合企画部の池田です。

前回は「紙」の豆知識をご紹介しました。

今回は同じ「紙」についてですが、「 紙目 」の説明です。

「紙目」を無視して設計してしまうと弊害が出てしまうことがあります。

私もより良い販促什器・ディスプレイを設計する上で、大切な要素としていつも頭に入れています。

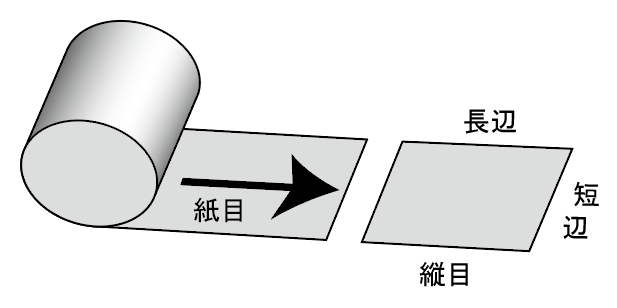

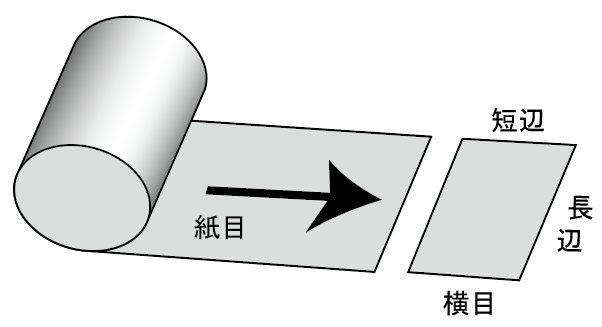

抄紙(しょうし)の過程で紙目が生じます。

機械で紙を生産すると紙を抄く流れに繊維の向きがそろうため紙目が生じます。

手漉き和紙の場合は前後左右に揺らしながら漉くので繊維の方向がそろわず紙目はできません。

(紙を手ですくは漉く、機械ですくは抄く)

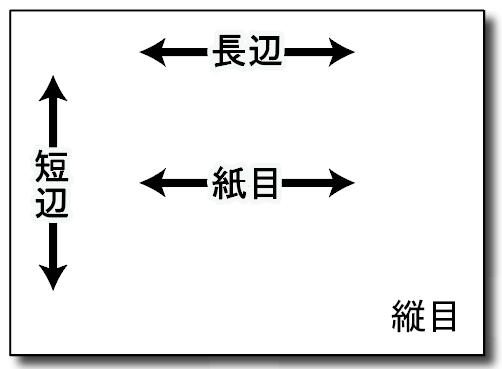

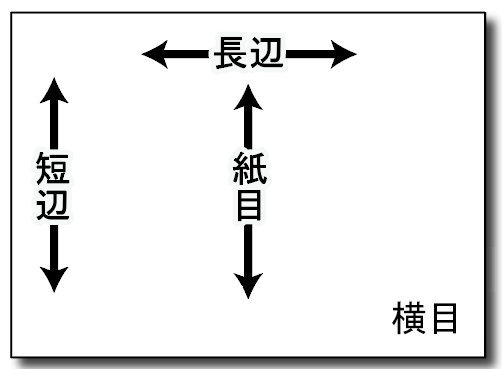

目方向

縦目:紙の長辺に繊維が平行に並んでいる場合、縦目(T目)と言います。

横目:紙の長辺に繊維が垂直に並んでいる場合、横目(Y目)と言います

紙目を上手く利用する

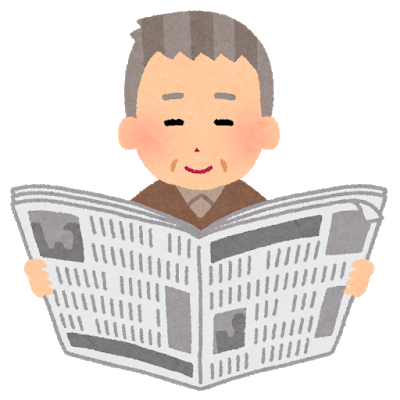

紙目の方向に沿っていれば裂けやすく(タテ目)沿っていないと裂けにくい(ヨコ目)という特徴があります。

手漉き和紙は繊維がそろっていなので強度が強いともいえます。

新聞は縦に裂けやすいですよね、新聞の見開きを両手で持てば縦方向が紙目になります。

↑

紙

目

↓

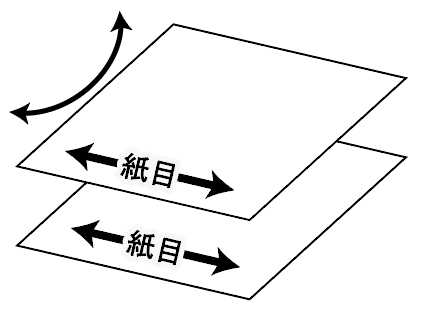

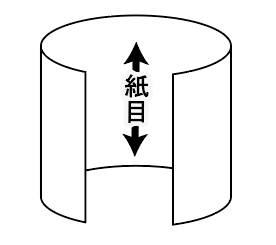

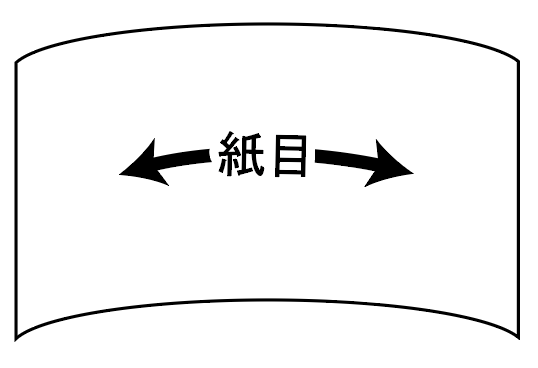

紙目に逆らうと曲がりにくく、紙目に沿っていると曲がりやすい特徴があります。

抄紙時には紙目に逆らって巻き取っているので巻き癖もついています。

紙目の特性を理解しないと思わぬ結果を呼ぶことになります。

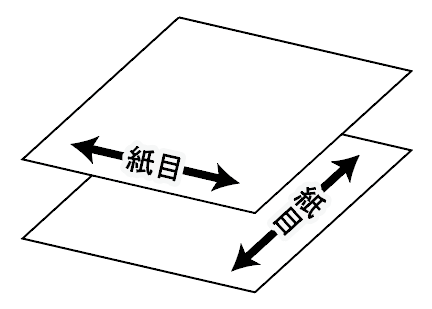

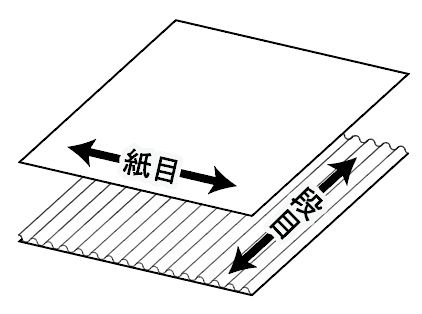

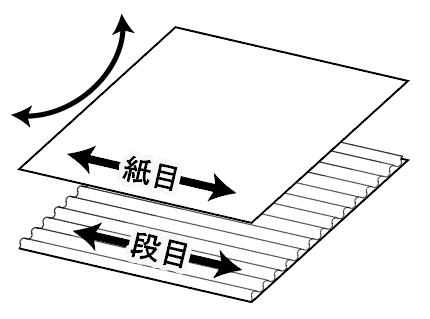

板板合紙の場合、同じ紙目どうしを合紙すると反りやすくなります。

(板板合紙とは、板紙と板紙を貼り合わせること。)

段ボール片面合紙の場合は段目と同目で合紙すると反りやすくなります。

(段ボール片面合紙とは、板紙に片面段ボールシートを貼り合わせること)

段目に関しては「紙目の次は段目」も参照してください。

円筒状に丸めて使用する場合は紙目に逆らわない方がスムーズに曲がります。

経時変化に注意

印刷、表面加工、合紙、抜き等、工程が重なるほど経時変化で伸び縮みや反りが生じやすくなります。

気温や湿度の影響や、表面と裏面の材質が異なる、表面と裏面の表面加工内容が異なる場合は要注意です。

最終工程で発覚したサイズの変化や反りは解消することが難しいので、

ある程度想定したうえで展開図の設計が必要です。

設計ですべて回避できるわけではないことを理解しておきましょう。

このように設計をする上で紙目は重要事項の一つです。

特に立体物を製図する時には気を遣う必要があります。

是非機会があれば注目してみてくださいね。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

食品、家電製品、化粧品、日用雑貨等の紙製什器、ディスプレイの

ご発注をお考えのご担当者様はこちらまでお気軽にお問い合わせ下さい!

期待以上のご提案をさせて頂きます!

ホームページはこちらから!

お電話のお問い合わせもお待ちしております!

東京:03-5820-7255

大阪:072-858-2651